Tout un art !

Jusqu’au 9 mars 2026

Musée Guimet, 6 place d’Iéna, Paris 16e

Comme toutes les institutions culturelles, le musée Guimet cherche à attirer un public plus jeune. Quoi de mieux que de s’intéresser au phénomène commercial du manga qui a le mérite de s’inspirer de l’art japonais ancien ?

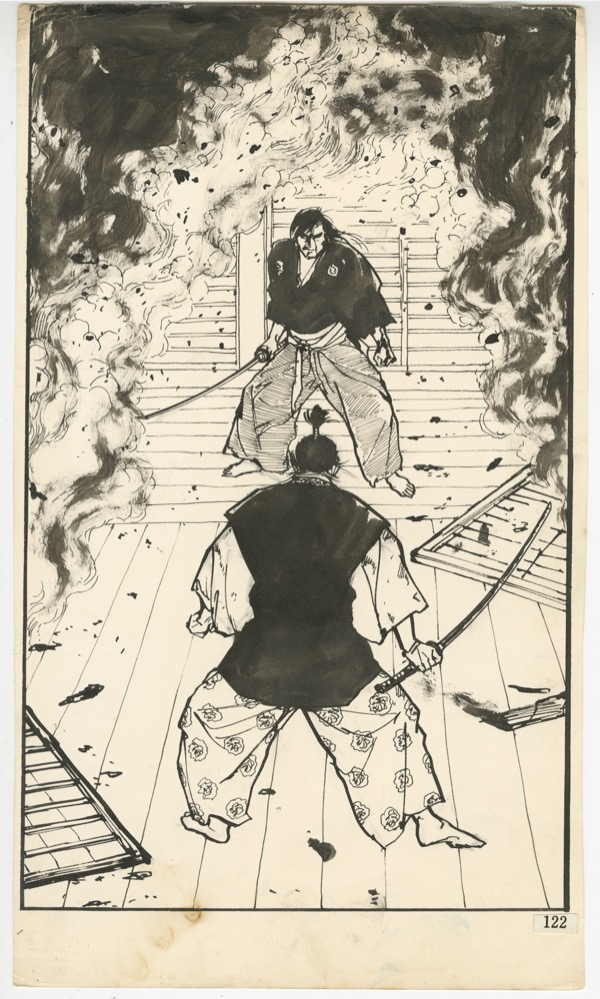

L’exposition montre comment les mangas contemporains ont tissé des liens avec le théâtre traditionnel nô (Demon Slayer), le kabuki (One Piece), la littérature des samouraïs, la peinture des estampes ou encore la mythologie du bouddha.

À travers un parcours du sous-sol à la rotonde, le visiteur découvre l’histoire méconnue du manga et apprend à regarder d’un nouvel oeil ce médium diffusé à plus de six millions d’exemplaire au pays du Soleil Levant. Un phénomène unique au monde.

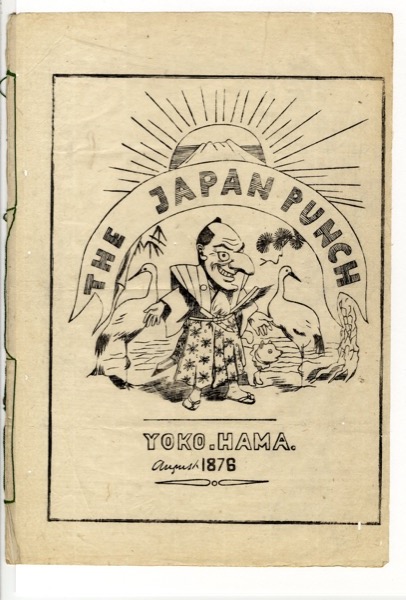

Les mangas sont nés des échanges avec l’Occident, lorsque le pays s’ouvre aux étrangers (1850 à 1920). La presse satirique atteint les rives du Japon (The Japan Punch, Tôbaé).

En 1890, Imaizumi Ippyo (1865-1904) publie les premiers dessins sous forme de vignettes, auxquels il donne le nom de manga, au sens de caricature. Le terme devient synonyme de bande dessinée, publiée en feuilleton dans des périodiques, au cours des années 20. Le genre prend son essor la décennie suivante.

Osamu Tezuka (1928-1989) devient le pionnier du manga avec Astro Boy lancé en 1952. Il s’inspire des procédés cinématographiques comme la vue en plongée, le gros plan, le panoramique pour augmenter l’intensité narrative. Le succès est tel qu’il est adapté en anime à partir de 1963, et constitue la première série télévisée d’animation japonaise. En 1953, il crée Princesse Saphir qui devient le premier grand shojo manga (« manga pour les filles », par opposition au shonen manga, « manga pour garçons »). Les personnages aux grands yeux scintillants y sont déployés sur toute la hauteur de la planche.

Mizuki Shigeru (1922-2015) se distingue par l’introduction dans le manga des yokai, créatures fabuleuses issues du folklore japonais, qui deviendront des personnages essentiels dans l’univers du manga.

À la fin des années 1970, le manga devient un phénomène mondial, grâce à la diffusion télévisée de Goldorak (1978), puis Dragon Ball, City Hunter, et Saint Seiya (années 1980). Ils popularisent l’animation japonaise en Europe. Le film Akira (1988) devient une série culte.

Plus récemment, on peut citer le succès de Fairy Tail de Mashima Hiro (années 2000) ou L’Attaque des Titans d’Isayama Hajime (2009-2021), centrée sur l’angoisse collective face à la guerre et aux régimes autoritaires. Une thématique qui résonne dramatiquement avec l’actualité.

« Issu de la pop-culture, le manga et ses produits dérivés sont devenus un élément culturel à part entière, dont se sont emparés les designers de mode », commente Didier Pasamonik, co-commissaire de l’exposition. Comme on peut le voir dans la pratique du cosplay, qui consiste à incarner un personnage de fiction par un costume, adoptée par la mode (Louis Vuitton, Gucci, Julien David, Junko Koshino, Yuima Nakazato).

Une salle est dédiée à La Grande Vague de Hokusai, rendue célèbre par son bleu de Prusse, et sa forme enveloppante qui semble vouloir happer une barque de pêcheurs, avec au loin l’immuable Mont Fuji. L’image iconique a été adaptée sur un manteau de lin, brodé et peint à la main, imaginé par John Galliano pour Christian Dior. « La Grande Vague agit comme un mème avant l’heure », commente Estelle Bauer, co-commissaire de l’exposition. « Le motif se répète, se transforme, renaît à travers les cultures, et marque le dialogue continuel entre le Japon et l’Occident, entre tradition et invention ».

Une exposition dense, punchy, portée par l’humour inhérent au manga, qui permet en sus de découvrir de magnifiques oeuvres d’art anciennes. Un tout en un réussi !