Créations et futurs autochtones

Jusqu’au 18 janvier 2026

#ExpoAmazonia

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Galerie Jardin, Paris 7e

La nouvelle exposition du musée du quai Branly va à l’encontre des préjugés que nous avons sur les Indiens d’Amazonie, leur culture et leur habitat. Avec des oeuvres magnifiques, ancestrales et contemporaines.

« L’Amazonie c’est plus de 300 langues différentes parlées », annonce en préambule Leandro Varison co-commissaire de l’exposition. Par rapport à nos 27 langues de l’Union Européenne…

L’Amazonie, ce n’est pas qu’une immense forêt vierge, peuplée d’Indiens nus, isolés, vivant dans une culture figée dans le passé et les musées. C’est un lieu culturel résistant, qui vibre de différentes voix.

Pour présenter ce poumon vert de la planète traversé par les frontières de neuf pays (dont la France, représentée par la Guyane), l’exposition aborde son entité culturelle, et non son décor exotique, issu des représentations colonialistes.

Le parcours aborde la genèse de la culture autochtone, fondé non pas comme dans les mythologies européennes sur le néant, mais sur la transformation d’une réalité ou d’êtres antérieurs. Les peuples du Rio Negro, dans le nord-ouest de l’Amazonie, sont issus de la transformation de puissants objets appartenant aux « gens-tonnere », des être invisibles et éternels, eux-mêmes créés par la Grand-Mère de l’Univers afin de donner naissance à l’humanité. Le peuple Iny-Karaja, lui, vivait auparavant au fond des eaux du fleuve de l’Araguaia, dans l’Ouest de l’Amazonie. (cf. les dessins de poissons de la Brésilienne Daiara Tukano (série « Waimahsã », 2021).

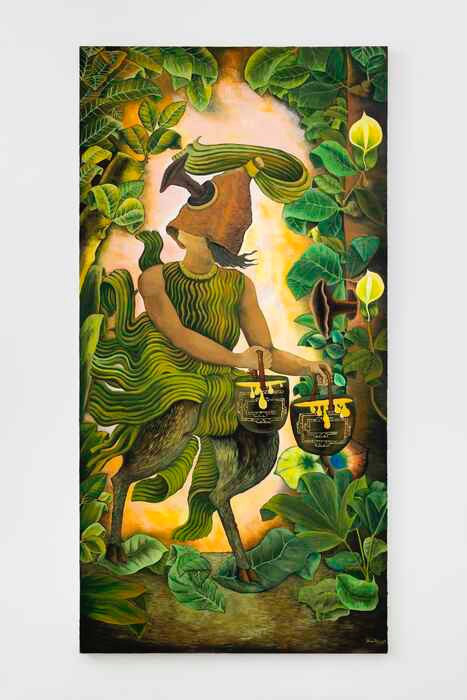

Cette dynamique créative est en perpétuel mouvement et concerne aussi bien les humains, que les esprits, les animaux, et les plantes. En attestent les trois peintures de Brus Rubio, artiste du peuple Bora, dans lesquelles l’homme se mue en jaguar, lequel se transforme en plantes (2023).

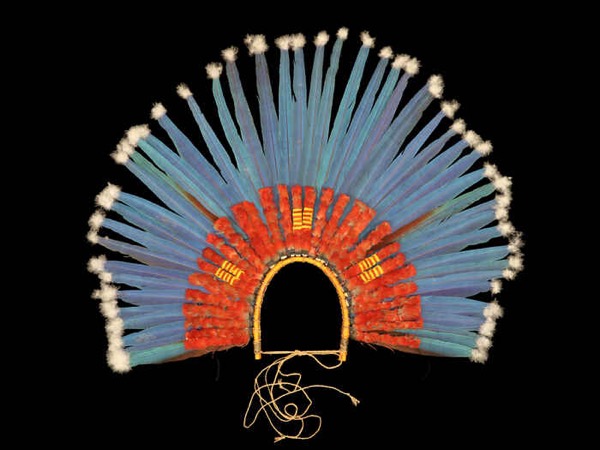

L’exposition aborde le sujet des masques qui incarnent des esprits puissants (apapaatai) et peintures sur le corps notamment chez le peuple Yawalapiti à l’occasion des cérémonies (fête, naissance, enterrement, passage à l’âge adulte). Mais aussi du problème rencontré par les autochtones face aux Blancs qui veulent faire entrer dans leurs collections muséales des objets rituels. Même si les masques ou les troncs rituels (kuarup) sont démontés une fois la cérémonie achevée, les autochtones ne souhaitent pas offenser les esprits ennemis en les cédant. Les Apyãwa ont trouvé la parade en créant des masques spécifiquement pour les non-autochtones.

La dernière partie du parcours explore les différents futurs des Indiens, entre ceux qui recherchent volontairement l’isolement, et ceux qui vivent dans des villes, sont connectés, tout en respectant leurs traditions ancestrales. Telle la connaissance et la diffusion des essences de la forêt, comme l’illustre le peintre colombien Mogahe Gihu – Abel Rodríguez. Ou le photographe David Diaz González avec sa famille, qui a volontairement posé dans des actes du quotidien (broderie, préparation pour une fête, peinture sur le visage) afin de transmettre leur culture au monde extérieur.

Une exposition édifiante, gorgée d’oeuvres splendides (Carlos Jacanamijoy, Rember Yahuarcani, Paulo Desana), qui dévoilent la richesse culturelle des autochtones.

À voir également dans la Galerie Marc Ladreit de Lacharrière : les oeuvres envoûtantes de l’Iranienne Hoda Afshar « Performer l’invisible » (jusqu’au 25 janvier 2026), dont c’est la première exposition personnelle en France. Avec Speak the Wind, elle repousse les limites de la photographie en capturant les vents des îles du détroit d’Ormuz en Iran. Dans The Fold, elle réinvestit les images prises au Maroc par le psychiatre Gaëtan Gatian de Clérambault en 1918 et 1919 pour apporter un regard critique sur les histoires qui entourent leur création.